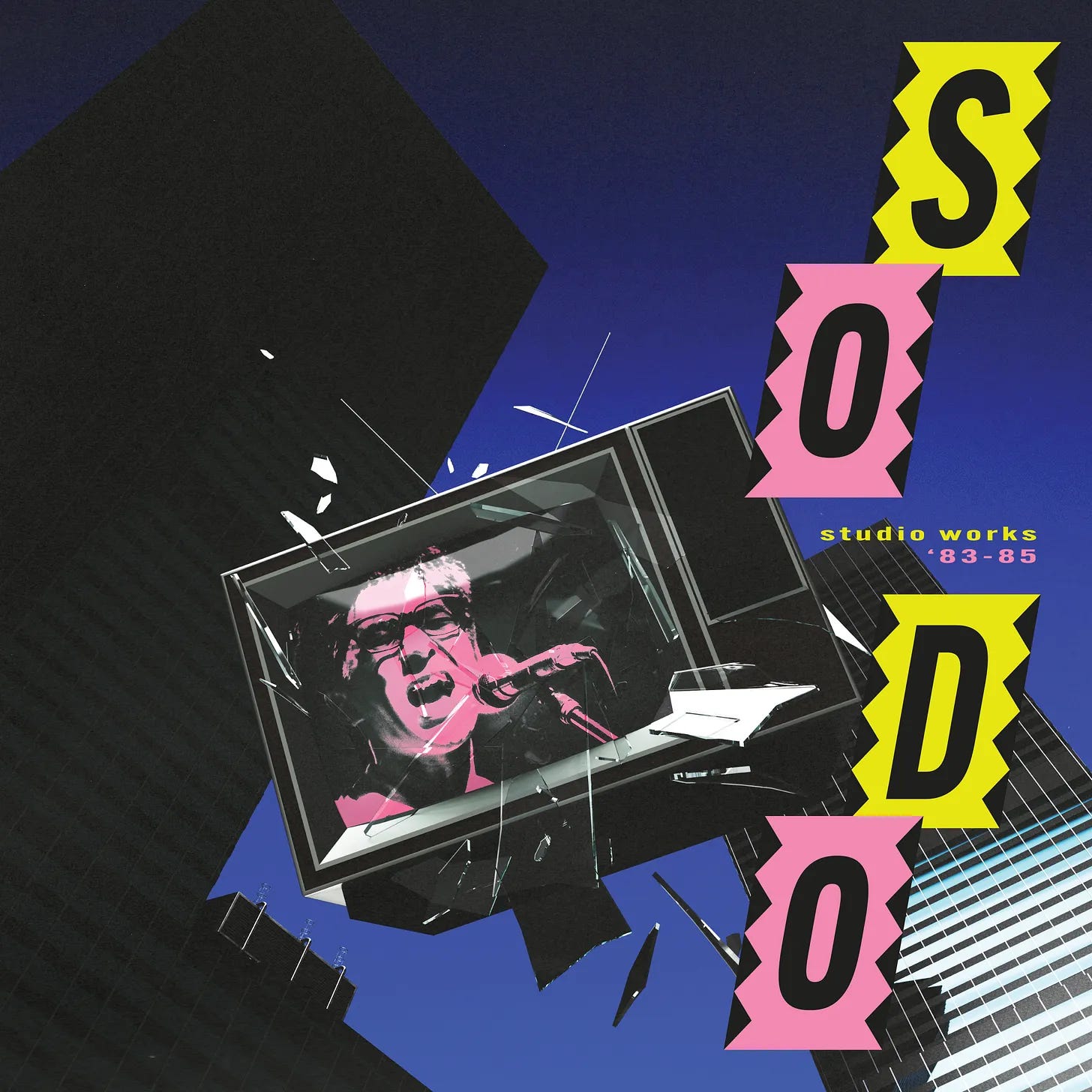

So-Do:バブル期日本に映るポスト・パンクの理想主義と幻滅

長野の超実力派バンドSo-Doによる幻の80年代自主制作音源が現代のリマスタリングを施され復活。ダビィなニュー・ウェーブ・サウンドが40年の時を経て現代に鳴り響く。

NYのトーキング・ヘッズにとってのCBGB、ロンドンのセックス・ピストルズにとってのRoxy、そして長野のSo-Doには『仏陀』があった。街角の小さなライブ会場がインディペンデントな音楽シーンを支えてきた例は海外に多くあったが、1970年代後半の日本では”ライブハウス”という概念そのものがまだ比較的新しいものだった。新興のインディペンデント・レーベルや学生主宰の団体とともに、これらのライブハウスは成長しつつあったオルタナティブな音楽シーンにおいて重要な役割を果たしていた。当時、欧米の都市には既に多く存在していたこのような地下クラブではバンドがスタンディングの観客を前に汗を流しながら演奏し、メジャー音楽の商業的要求から解放されたコミュニティが形成される場だったのだ。東京では、新宿ロフトや六本木のS-Kenスタジオが国内の草創期パンクムーブメントを支える要となり、京都では、磔磔や拾得がその中心的な場だったが、東京から230km離れた山間の町、長野には『仏陀』という場所があった。

『仏陀』は、長野で初めて自らを”ライブハウス”と称した場所であった。1975年、22歳の竹内淳夫は東京での生活を終え、地元に戻り何か新しいことを始めようとしていた。当時の音楽的ヒーローに影響を受けた竹内は、長さ1メートル越えのロングヘアとウェストコーストのサイケデリック音楽への愛を携え、まさにフーテンのような精神で生きていた。「ずっと旅人(たびにん)をやってたんだけど、音楽聴きたいなと思って。」と彼は振り返る。「店をやればずっとレコード聴いていられるなと思ったからさ」。そうして、映画館と市立図書館の間の建物の2階、細い路地に面したその場所に『仏陀』は誕生した。設立から1年以内に、カリフォルニアから持ち帰ったグレイトフル・デッドのレコードを聴くための自分だけの空間を作るという竹内のささやかな目的は、長野の若く活気あるパンクやニューウェイブバンドの中心地へと発展していった。学生たちは学校に行く代わりに、社会のはみ出し者や夢追い人たちと集い、初めて聴くような、そして二度と聴く機会がないかもしれない新しい音楽を奏でるバンドの演奏やレコードに没頭した。

飽田英史も、そうした夢追い人の一人。音楽的才能に恵まれた彼は、英才教育を受けクラシック・バイオリンを学んでいたが、高校時代に初めてボブ・ディランを聴き、フォークやロックへの興味が芽生え、ザ・バンドやキング・クリムゾン、ピンク・フロイド、イエス等を好んで聞くようになる。しかし、大学の音楽課程でクラリネットを専攻する夢は叶わず、飽田は東京で宙ぶらりんな生活を送ることになる。詩の朗読会に通ったり、アコースティックギターで弾き語りをしながら、自分の次の道を模索していた。そして竹内と同じように、最終的には地元長野に戻ることを選んだのである。

竹内と同じく、飽田もまたヒッピー文化に深く傾倒していた。髪を伸ばし、無頓着な服を身にまとい、アコースティックギターを背負って街を歩き回るその姿は、彼が抱いていた自由な幻想の表現だった。しかし、彼の現実は実際、その理想とは乖離しており、23歳で中学時代からの恋人と結婚し、家族を養うために配送業をしながら生計を立てていたのである。これが小さな町に暮らす吟遊詩人の現実だった。

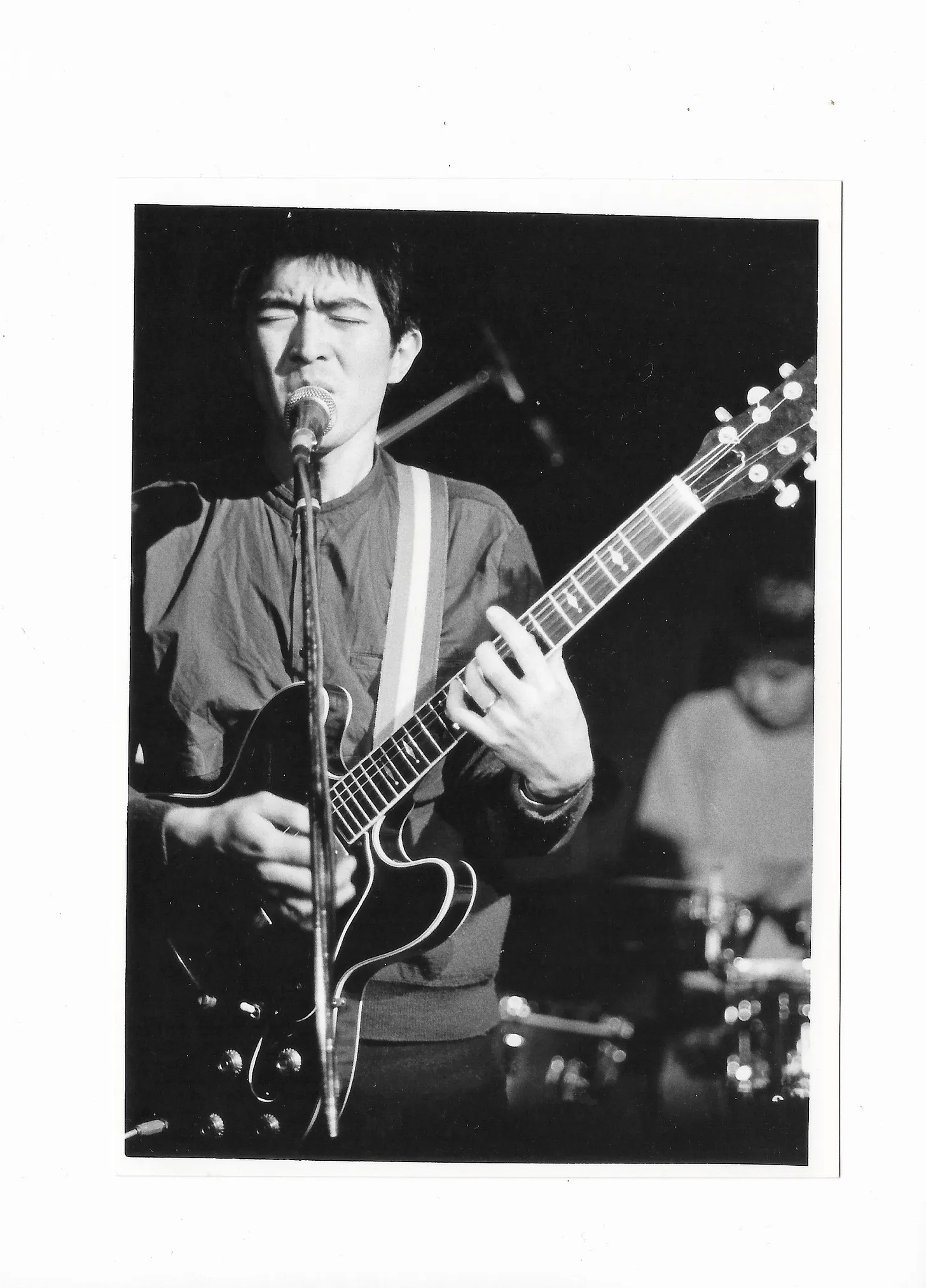

『仏陀』の常連であった飽田は、次第に地元のバンドからギター演奏の依頼を受けるようになり、その場で出会ったのが、ギタリストの塚田旭、ベーシストの伊藤嘉文、そしてドラマーの竹前公弘だった。この三人と飽田が1982年に結成したのが、後にSo-Doとして知られるバンドである。バンドの結成は、1980年代初頭のオルタナティブミュージックの新しい波に乗ったものであり、ヒッピーサブカルチャーのサイケデリアやフォークから、ロンドン、ベルリン、ニューヨークといった都市のポスト・パンク的なハイブリッドなサウンドへと耳を向けていた。彼らが『仏陀』で初めて共演したイベントは、「ニューカマーズ・オブ・ロック・ミュージック」と題されていたが、その演奏は「ロック」という音楽の枠には到底収まりきらないものだった。

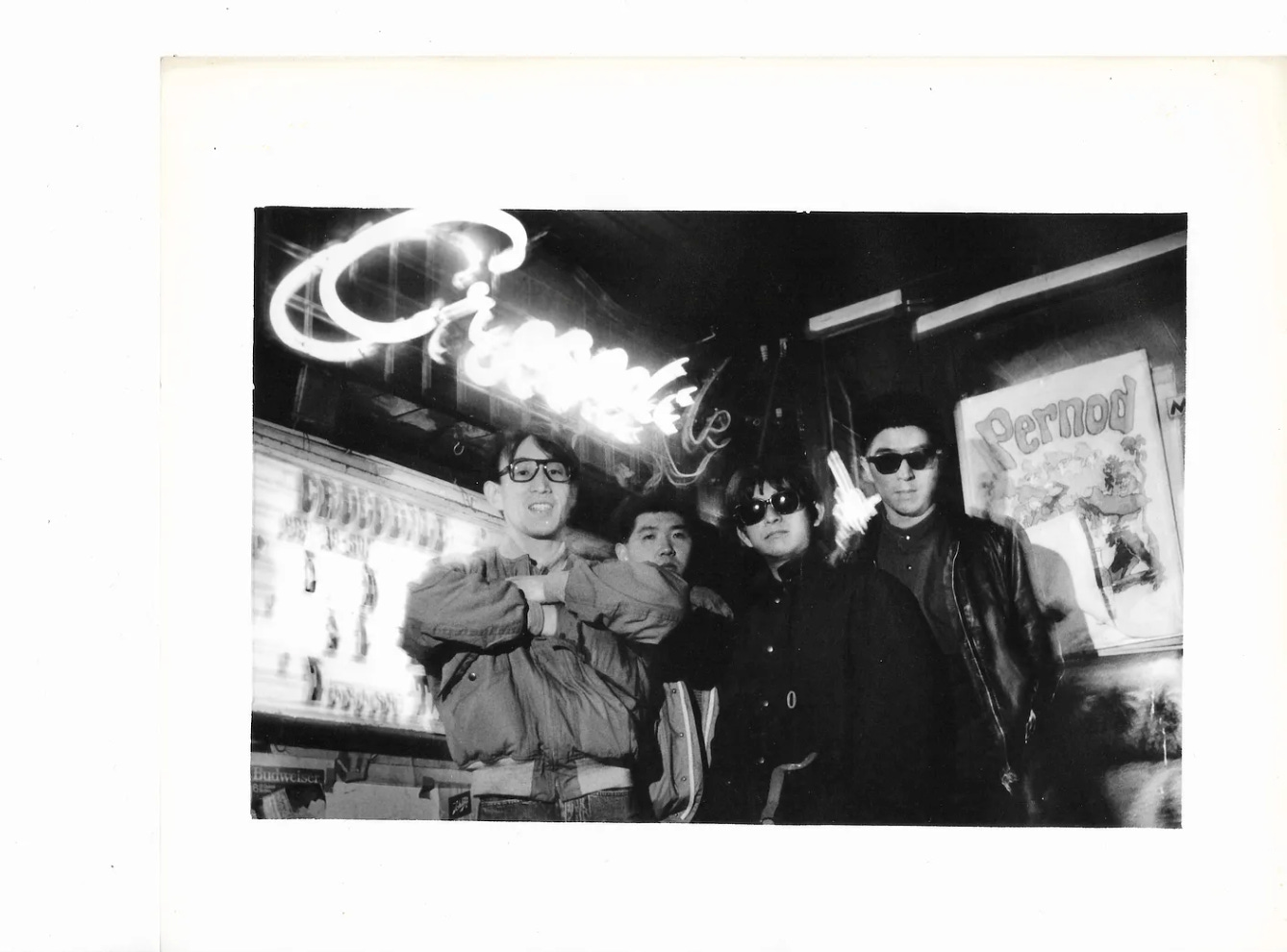

飽田はその頃から『仏陀』にある竹内の唯一無二なサウンドシステムから流れるレゲエに次第に惹かれるようになっていた。1970年代後半にはボブ・マーリーが日本をツアーで訪れ、Time Capsuleの『Tokyo Riddim』コンピレーションに収録されているようなレゲエ熱が日本全国に広がりつつあった。その音楽の持つ政治的メッセージや、シンプルで空間を活かしたリズムに魅了された飽田は、自己を内省するような歌詞がそのリズムの上に自然に収まる可能性を直ぐに感じ取った。そして、So-Doはシャープなニュー・ウェーブ調のギターフレーズに、バックビートと隙間を取り入れるようになった。本人達が当時どれだけ意識していたかは別として、デニス・ボヴェルがプロデュースしたスコットランドのポストパンクバンド、オレンジ・ジュースのプロダクションや、パブリック・イメージ・リミテッドのジャー・ウォブルのベースライン、あるいはギャング・オブ・フォーのパンク・ファンク的なアプローチにも近く、非常に革新的なものだった。黒いサングラス、パーカー、白いシャツ、サスペンダーといった装いに身を包んだSo-Doは、ポスト・パンクのクールさをも体現し、飽田英史というマルチプレイヤーでありソングライターの存在が、この時代の精神をいくつかの謳い文句やサックスの一音に凝縮し、それを完全に独自のものへと昇華させる力を持っていたのである。

そして『仏陀』は単なるSo-Doの演奏の場に留まらない存在となっていく。UKダブミュージックの簡潔で研ぎ澄まされた音に魅了された竹内は、リントン・クウェシ・ジョンソンやマトゥンビの音楽を熱心に聴き入り、その後、ロンドンへと渡り、エイドリアン・シャーウッドがザ・ポップ・グループのマーク・スチュワートをダブミックスするライブを、パンクスとラスタ達が一同に集まる空間で体験した。そのような経験を基に『仏陀』のサウンドデスクに立つ竹内は、So-Doのライブに自ら取得したダブミキシング術を積極的に取り入れるという画期的かつ独創的な試みに挑んだ。このような独立した小規模な場所だからこそ可能となった、表現の自由と創造性がもたらした成果であった。

2人共それまでレコーディングや制作の経験は無かったが、飽田が『仏陀』で演奏していた音楽を録音してリリースしたいと語ったとき、竹内が事実上のプロデューサーを務めることは明白だった。そして1983年、彼らは埼玉にある8トラックの設備を備えたスタジオを予約し、7インチシングル『Natural Wave / So-Do Theme』の制作に取り掛かった。その後1年間、日本中のライブハウスをツアーで回ったのち、彼らは再び同じスタジオに戻り、『Kakashi / Hashiru』を収録した2枚目の7インチシングルを完成させた。So-Doは、平日はサラリーマンとして働きながら、週末には自らの運命を体現するように活動を続けていた。まさに、1980年代初頭の「一度破壊して再出発する」という精神を体現したバンドだった。

そこにあった緊張感は、飽田自身が痛いほど自覚していたものであった。『So-Do Theme』の歌詞を読み解けば、歌詞の作者である飽田英史の内で起きている葛藤が鮮明に浮かび上がる。飽田にとって音楽は、身体と魂の両方を「この狭い日本」の地方都市における日常生活から解放する手段であった。『Kakashi』や『Hashiru』には、メランコリックな虚無主義で満たされており、理想主義に燃えていたかつての精神が、バブル経済期の空虚な約束に擦り減らされ、幻滅していく模様が描かれている。「だが俺は走る 」と飽田は『Hashiru』で歌う。その声には挑戦的でありながら敗北感のこもった怒りが表れている。「もっと走る 強く走る まわりがどんどん見えなくなる 時が軋む 俺は走る」。

So-Doは年間30本以上のライブを行っていたものの、日本の音楽業界における本格的な進出は、メンバーの現実的な生活条件によって妨げられていた。日中の仕事を辞めてより頻繁にツアーを行ったり、かつて提示されたメジャーレーベルとの契約を受け入れることを想像できないメンバーもいた。それでも、3枚目のシングル制作にあたり、飽田と竹内は高い目標を掲げ、東京・大森のスタジオを予約し、4曲入りの12インチレコードを録音した。この作品は結果的に彼らの最後のレコードとなる。稲熊実がエンジニアを務めたこのレコードには、『Get Away』『Scrambled Eggs』『Nothing』『Morning』の4曲が収録されており、ゲストミュージシャンとして大儀見元、付岡修、荻沼元、今瀬康夫、関口大治郎が参加している。彼らの演奏は、So-Doの音に厚みを加え、バンドの謙虚な出自を覆い隠すようなプロフェッショナルな輝きをもたらした。 それでも、飽田の歌詞に込められたテーマは一貫していた。

「大きなことは言わない。ただ、自分の視点から言えることだけを語る」と彼は語る。「自分が経験したことしか表現できないという気持ちは、常に持っていた」。このコンピレーションアルバムの冒頭を飾る『Get Away』の歌詞は、その姿勢を最も鋭く示している。「貧しさもみんな売り物、狂気の沙汰もみんな売り物、裏を覗けばそこにはプライスカード、BABY RUN AWAY BABY GET AWAY」と彼は歌い、不平等と無気力が蔓延する現実に苛まれている。一方で、『Nothing』は、中流階級の生活に忍び寄る倦怠感を反映している。「戦争もない、平和でもない、金持ちでもない、貧しくもない、好きでもない、嫌いでもない、歳は増え続け生きるだけ」といった歌詞がその典型だ。これらの歌詞は、時にシンコペーションの効いた遊び心あるメロディとともに、パンク的な情熱を込めて歌われた。飽田の歌詞は、多くの優れたポストパンクの詩人たちと同様、衰退する社会への辛辣な批評でありながら、自らもその現実から逃れられないことへの自虐的な自覚を伴っている。かつて「未来」があったかもしれない。しかし、それは今日ではなく、明日でもないかもしれない。飽田の歌詞には、そんな不確かさと現実への諦念が深く刻まれていた。

こうして1985年が1986年へと移り変わる頃、長野の『仏陀』は最後の開店をした。同時に、1980年代初頭の楽観的なムードが次第に薄れゆく中、飽田とSo-Doもまた、自分たちの走り続けた道の終着点にたどり着いた。しかし、その場所は結局、彼らが最初に立っていた地点と何ら変わらない場所だったのである。

ある意味で、So-Doの物語は、当時存在していた数多くの無名インディーバンドの物語そのものと言っても過言ではない。たっぷりの希望と夢を音楽に込め、その星を一瞬のうちにパッと輝かせ、やがて数枚の白黒写真、自主制作の録音作品いくつか、そして小さな箱に詰まった思い出を手に、元の生活へと戻っていったバンドたちの物語である。So-Doはいくつかのメンバー交代を経て、飽田は現在も増田隆一や竹前公弘とともに「SO-Da」として活動を続けているが、このバンドの本来の業績は、彼等が最初にライブを行ったライブハウスを経営していた人物によってプロデュースされ、1983年から1985年の3年間にリリースされた3枚のシングルに凝縮されている。本作『Studio Works ’83-’85』では、この時代を振り返り、40年の時を経てSo-Doを始めとした当時居た多くのインディー・バンドには想像も付かなかった国際的なリスナーの耳に届ける事になる。

同様に、竹内淳夫のライブハウス『仏陀』の物語も、当時世界中に存在していた無数の小さなライブハウスの物語を代表したものと言えるだろう。不可欠な理想郷でありながら、しばしば見過ごされてきた空間である。それぞれの場所が、オーナーの音楽を共有したい、地元のミュージシャンを応援したい、というような深く強い願いを具現化していた。そして、長野のように人口わずか20万人余りの町が、1970年代から80年代にかけて短い期間ではあったが、自分たちのカウンターカルチャーと呼べるものを持つことができたのは、こうした場の存在によるところが大きい。その価値を明確に測ることは難しい。「So-Doを説明するのは難しいんです」と竹内は語る。「僕たちの音楽を言葉で表現しようとするのに、何年も苦労してきました」。その一言が、彼らの活動とその背景にあったものを象徴している。

その背後には、恐らく、このような物語の骨格自体がどこか馴染み深いものでありながら、その具体的な中身は常に唯一無二であるからだろう。クラシック音楽の訓練を受けた詩人肌のマルチプレイヤーが、サイケデリア、ポストパンク、ダブを愛する世界観豊かなバーオーナーと出会う―それも、どちらも離れることができなかった小さな町で。そして、ジャムセッションしながら音楽を夜な夜な聴き込み、それを重ねる中で、都会の喧騒から離れた場所から見えるバブル期日本の移りゆく空気感を捉えた音を磨き上げていく。それは、名前を見つける事ができない影響や、整理しきれていない感情に彩られていた。彼らは3枚のレコードを作り、ツアーに出て、そしてまた帰郷した。気がつけば、彼らが創り上げたものはいつか過去の産物となり、残されたのは「自分たちの手元にあったものでできる限りのことをした」という感覚だけだった。彼らの日常生活は先へと進み、音楽だけはその場に留まり続けたのである。

現在、竹内淳夫は長野で「オレガノカフェ」という店を経営し、1975年に『仏陀』を開業した当時と同じターンテーブルを使っている。一方の『仏陀』は「ネオンホール」と名前を改め、アートスペースとして今も人々から愛され続けている。場所は変わらず、映画館と図書館の間、細い路地に面した建物の2階にある。入口は、看板の文字をほとんど読めなくするほどに茂ったツタで覆われており、扉の向こうでは、誰もが気づかぬうちに数々の歴史が刻まれてきた。その多くは、今なお語られるのを待っているのである。

著 Anton Spice

訳 Ayana Homma